“¿Y si ya me voy?”: 19 historias de visitas que se salieron de control

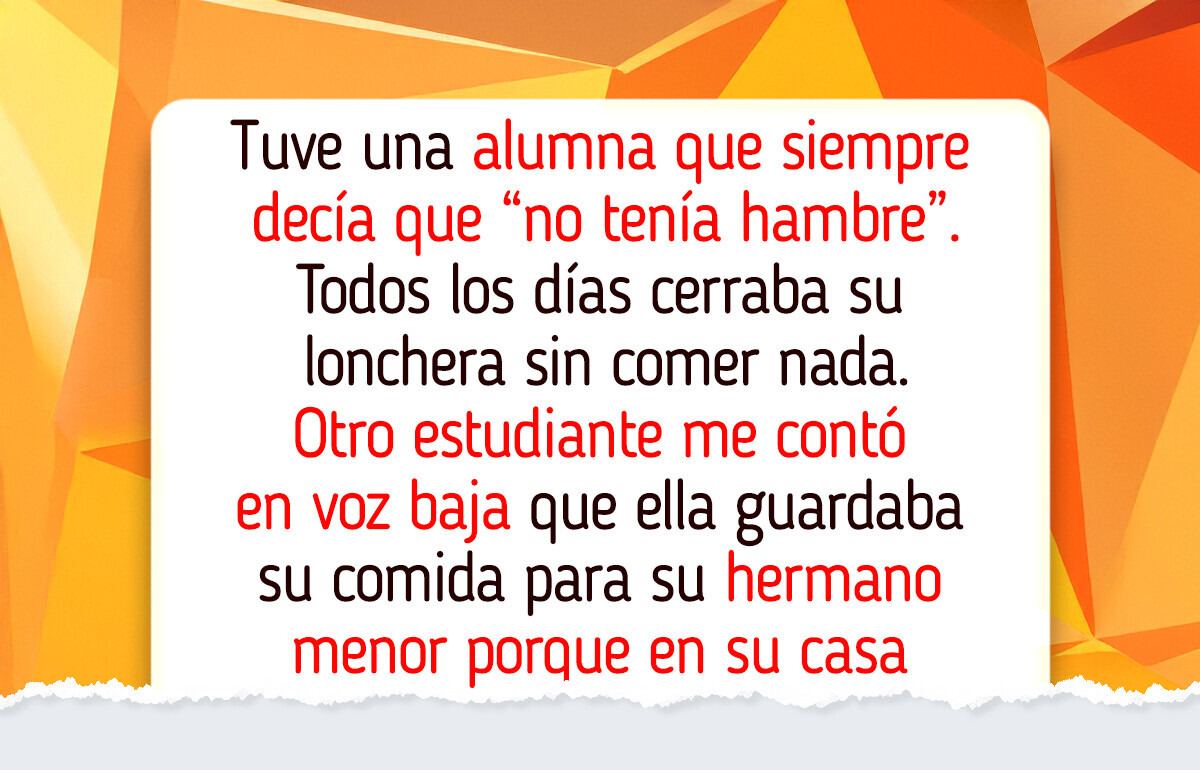

Algunos profesores son simplemente... diferentes. No solo enseñan, sino que trabajan con empatía, cariño y una amabilidad que realmente importa. Se fijan en el niño que nunca habla, se sientan junto a quien tiene un mal día y, de algún modo, hacen que todos se sientan parte del mismo mundo. No se trata de calificaciones ni de clases perfectas, sino de cambiar vidas en silencio, con pequeños actos de amor genuino que nadie olvida.

Un pequeño acto de paciencia, una palabra amable o simplemente ser un adulto seguro puede significar todo para un niño que carga más de lo que le corresponde. Si estas historias te conmovieron, te encantará el siguiente artículo: 19 Profesores que “sin querer queriendo” vivirán por siempre en la mente de sus alumnos