14 Padrastros y madrastras que demostraron que el amor verdadero no siempre viene de sangre

Mientras el Boom latinoamericano celebraba a García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar, una generación de mujeres escribía obras maestras desde las sombras. Silenciadas por el canon literario de su época, autoras como Marvel Moreno, Clarice Lispector o Elena Garro tejieron universos narrativos tan poderosos como los de sus colegas masculinos. Este recorrido revela sus primeros pasos —ese texto inicial donde germinó su voz— y la obra que las inmortalizó, invitándote a redescubrir una red continental de talento femenino.

Frente al estruendo del Boom, ellas crearon obras revolucionarias desde los márgenes del sistema literario. Relegadas por críticos que las llamaban “minorías”, construyeron universos narrativos tan vastos como los de sus pares masculinos. Hoy su legado emerge no como descubrimiento, sino como restitución histórica. Once voces que transformaron el olvido en literatura imperecedera.

Su primer texto, Un hogar sólido (1958), era una obra de teatro que desafiaba las estructuras familiares mexicanas con simbolismo y crudeza. Garro usaba el realismo mágico antes de que el término se popularizara, mezclando fantasía y denuncia social.

Los recuerdos del porvenir (1963), su novela cumbre, retrata una crisis desde la perspectiva de un pueblo que se niega a olvidar. Considerada precursora del realismo mágico, fue marginada por círculos literarios que celebraban a Rulfo o Fuentes. Hoy es un símbolo de la literatura feminista latinoamericana.

Dato curioso: Garro escribió esta novela en Europa, añorando el México del que estaba lejos. Su manuscrito original incluía pasajes tachados, recuperados en ediciones recientes.

Viaje olvidado (1937), su debut, eran cuentos donde lo fantástico irrumpía en la vida burguesa argentina. Los personajes infantiles de Silvina Ocampo escondían una malicia perturbadora, rompiendo con el costumbrismo dominante.

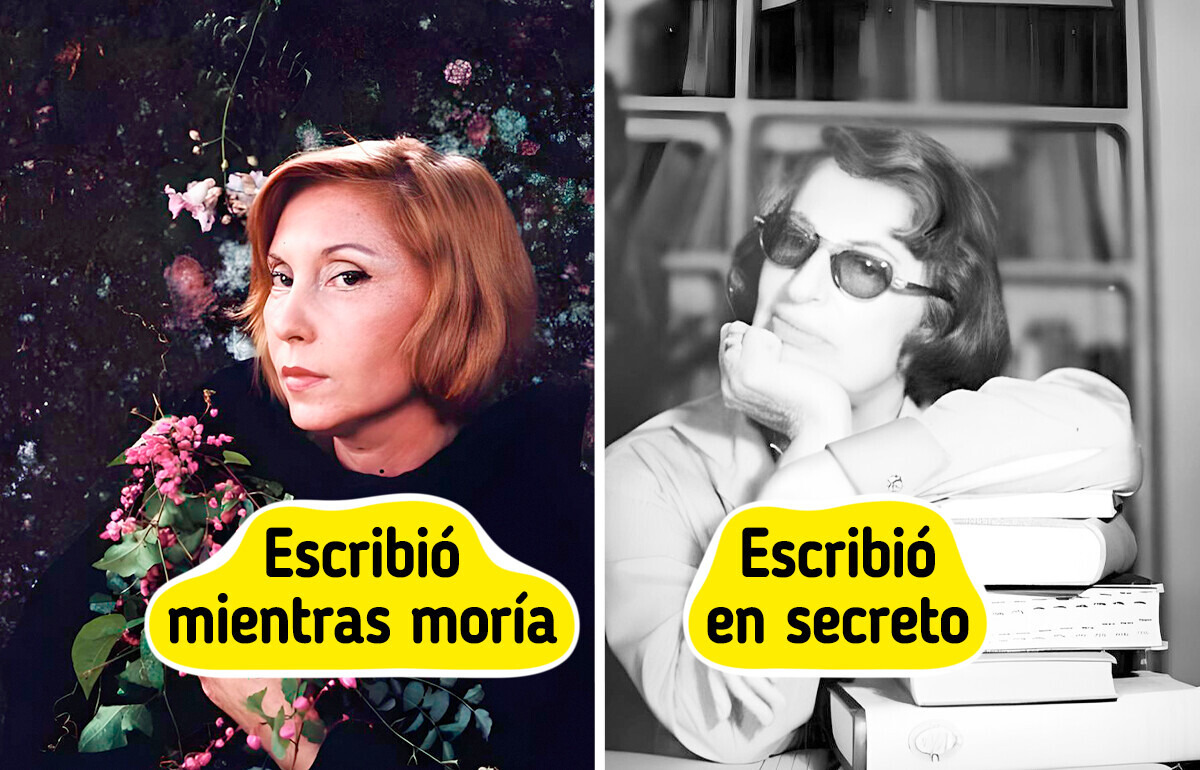

Autobiografía de Irene (1948) consolidó su estilo único: prosa precisa que exploraba la crueldad, la identidad y lo sobrenatural. Borges admiró su genio, pero la crítica la relegó a “la esposa de Bioy Casares”. Hoy, su influencia resurge en autoras como Mariana Enríquez.

Dato curioso: Escribió La torre sin fin —una novela perdida publicada en Madrid en 1986 y después, de manera póstuma en 2007— en secreto.

La última niebla (1934), su debut, introdujo el surrealismo en Latinoamérica con una mujer que confunde realidad y deseo. Bombal usaba la niebla como metáfora de la opresión femenina, desafiando el realismo criollista chileno.

La amortajada (1938), narrada por una muerta que revive su vida, revolucionó la narrativa de su época. Su voz poética y su exploración del erotismo inspiraron a generaciones, aunque la academia tardó décadas en reconocerlo.

Dato curioso: Bombal se refugió en la casa de Pablo Neruda en Buenos Aires tras huir de un matrimonio abusivo.

Cerca del corazón salvaje (1943), escrito a los 23 años, conmocionó a Brasil con su flujo de conciencia poético. Lispector narraba la infancia femenina como un territorio de vértigo existencial, algo inédito en la literatura de su país.

La hora de la estrella (1977), su obra póstuma, sigue a Macabea, una oficinista pobre cuya vida anodina se vuelve épica. Con esta novela, Lispector demostró que lo cotidiano puede contener la profundidad de un mito.

Dato curioso: Escribió parte de esta novela mientras tenía cáncer, sabiendo que moriría pronto. La última línea —"Yo pertenezco a la muerte"— parece una reflexión de su propio destino.

El muñeco (1969), su primer cuento publicado en la revista Eco, mostraba ya su obsesión por desnudar las mentiras de la élite barranquillera. Marvel Moreno, con imágenes simbólicas y diálogos cortantes, revelaba la podredumbre tras las fachadas perfectas.

En diciembre llegaban las brisas (1987) es un retrato implacable del Caribe colombiano, donde el calor sofoca tanto como los prejuicios. Moreno expone la sociedad barranquillera con una prosa tan bella como letal.

Dato curioso: Se fue a París en 1969, luego se fue a España durante un tiempo y en 1971 regresó a París, donde permanecería hasta su muerte en 1995, alejada del mundillo literario que la ignoró. Antes de morir, escribió las primeras líneas de una nueva e inacabada historia titulada Un amor de mi madre.

La mujer desnuda (1950) fue su primer y más escandaloso relato. Somers escribía sobre la femenidad con una crudeza inaudita para la época.

Esta misma obra, ampliada años después, se convirtió en su obra maestra. Con imágenes surrealistas y lacerantes, desafió todos los tabúes del Uruguay conservador.

Dato curioso: Maestra rural de día, escribía de noche bajo pseudónimo. Sus alumnos no sabían que su “señorita Armonía” era la autora de esos textos “escandalosos”.

Versos (1950) marcó su debut tardío, aunque llevaba décadas escribiendo. Loynaz cultivaba una poesía íntima y minimalista, alejada del barroquismo predominante en Cuba.

Jardín (1951), su obra cumbre, es un poema novelado donde convierte su casa-habitación-jardín en un universo simbólico. Ganó el Premio Cervantes.

Dato curioso: De acuerdo con sus amigos más cercanos, Lyonaz dejó de escribir poesía por completo en 1959.

Ese puerto existe (1959), su primer poemario, rompió con la tradición lírica peruana. Varela escribía versos cortos y densos, donde cada palabra pesaba como una piedra.

Canto villano (1978) la consagró como voz esencial de la poesía latinoamericana. Sus imágenes oscuras y precisas exploraban la soledad, el cuerpo y la muerte con una honestidad que estremecía.

Dato curioso: Ganó el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, junto a otros cuantos que muestran la relevancia de su obra.

París y tres recuerdos (1945), su primer libro, mezclaba prosa poética y fragmentos autobiográficos. Palacios escribía sobre mujeres comunes con una profundidad filosófica inusual.

Ana Isabel, una niña decente (1949) es un retrato brutal de la educación femenina en Caracas. Con ironía fina, muestra cómo se moldea a las niñas para convertirlas en esposas sumisas.

Dato curioso: Abrió su propio taller narrativo en su casa, en Altamira, que llamó “Calicanto”.

Papeles de Pandora (1976), su debut, sería una colección de cuentos. Ferré mezclaba español e inglés, creando un lenguaje híbrido que reflejaba la identidad colonial de la isla.

Su versión de La bella durmiente en este mismo libro —donde Ferré demostró que lo fantástico podía ser una herramienta importante.

Dato curioso: Fue Primera Dama de Puerto Rico después de que su madre muriera, pues su padre era el gobernador.

Hay surcos que no se llenan (1965), su primer poemario, hablaba de campesinos y mujeres rurales con un lirismo terroso y directo. Ferrer lleva la voz de los olvidados a la literatura paraguaya.

Campo y cielo (1985) fusionaba lo telúrico y lo místico. Sus versos, arraigados en la tierra guaraní, trascienden hacia lo universal.

Dato curioso: Es miembro fundador de la Sociedad de Escritores del Paraguay.

Estas once autoras tejieron, cada una desde su rincón del continente, una red subterránea de literatura poderosa. Sus primeros textos —a menudo publicados contra viento y marea— contenían ya el germen de su genio. Sus obras maestras, ignoradas en su tiempo, hoy nos interpelan con urgencia. Al leerlas, no solo descubres grandes libros: encuentras otras formas de ser mujer, de escribir y de habitar Latinoamérica. ¿Qué autoras, quizá un poco más contemporáneas, nos recomiendas?