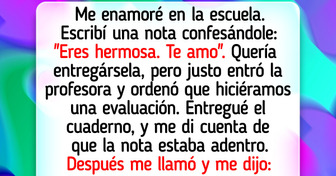

15 Notitas escolares que todavía nos hacen reír, llorar... y suspirar

A mamá le encantaban las ventanas limpias. Las ventanas limpias y las cortinas impecables.

La entiendo: una ventana transparente es una ilusión de su ausencia y de conexión con la naturaleza. Como si aquel álamo estuviera muy cerca, al alcance de la mano. Y si la ventana está sucia, es un recordatorio de que estás apartado del mundo exterior, en el que hay autos, fábricas y estaciones de servicio.

A mamá le encantaban las ventanas limpias, pero no le gustaba lavarlas. Mientras vivíamos juntas, las lavaba yo. Cada semana. En invierno, solo el interior, en todas las demás estaciones, de todos lados. Mamá me lo pedía, y si no cumplía con la solicitud, se ofendía. Lloraba y tomaba calmantes.

Los calmantes de mamá eran una gran motivación. Lavaría las ventanas, aunque odio limpiar. Pero aún más odio cuando huele a calmantes.

Cenicienta Carmen. Carmacienta.

Me cansé de lavar ventanas y me casé. Con alguien que no estaba obsesionado con la limpieza, y a quien no le importaban las ventanas sucias. En contraste con las limpias de mi madre, eso resultó ser muy sexy. Me mudé de la casa de mi madre, comencé a vivir con mi esposo en su departamento. Mamá hacía berrinches, exigía mi regreso, esperaba a que me cansara de jugar a la esposa. Iba a verla cada vez menos. Porque cada viaje era una limpieza. Y si yo estaba cansada, también era una limpieza, pero a través de los calmantes.

Luego tuve un hijo, y ya no me quedó tiempo para las sucias ventanas ajenas.

Mamá se ofendía como siempre; yo, como siempre, me justificaba. La clásica codependencia, consciente de mi parte.

— Mamá, no puedo viajar a otra ciudad a lavar tus ventanas. Tengo una familia, un niño pequeño, muchas cosas. Hay un servicio de limpieza, lo pagaré, irá una persona y lavará tus ventanas por ti.

— ¿Una persona extraña? -se aterrorizó mamá.

— Sí. Llegará, lavará y se irá. Ese es su trabajo.

— La persona llegará y preguntará: “¿Está sola?”. Diré: “No, tengo una hija”. La persona preguntará: “¿Y por qué ella no lava sus ventanas?”. Y moriré de vergüenza.

— No morirás. Explícale que tú quieres que las ventanas se laven todas las semanas. Y tu hija vive en otra ciudad, y tiene un bebé de pecho...

— Todo esto es horrible. Otras personas lavarán mis ventanas, como si no pudiera hacerlo yo misma.

— ¡Pero no puedes!

— Di a luz a alguien que sí puede.

— No, tampoco puede.

— ¡No quiere! Y eso es muy vergonzoso.

— Mamá, no lavo ni mis propias ventanas desde hace dos temporadas. O tal vez tres. No tengo tiempo.

— ¿Y no te da vergüenza?

— No. Tenía otras cosas igualmente importantes.

— Las ventanas son el alma de una ama de casa. Ventanas limpias y comida deliciosa. Si tienes las ventanas sucias...

— Soy una mala ama de casa, y estoy conforme con eso.

— Simplemente no entiendo a quién has salido así... Yo me moriría de vergüenza...

Me enojaba. Cortaba el teléfono

Sacar de quicio y manipular son funciones integradas en la configuración básica de mi madre. Amaba que todo fuera como ella quería, y cuando le resultaba cómodo a ella. Daba la sensación de que no necesitaba ventanas limpias, necesitaba ventanas lavadas por mí.

Una vez me pidió que la llevara con sus plántulas a la casa de campo. El martes. Yo no podía el martes, podía el jueves.

— Mamá, vayamos el jueves, ¿sí?

— El jueves ya estaré volviendo. Necesito ir el martes.

— Buscaré un chofer, le pagaré y te llevará.

— ¿Un hombre extraño? ¿Qué dirán los vecinos? Dirán: “¿Y dónde está tu hija, por qué no se preocupa por ti?”. Qué vergüenza.

Entonces entendí: mamá no necesitaba ir a la casa de campo, necesitaba que yo la llevara allí.

Me enojaba. Me resistía. Gritaba. Lloraba. Le rogaba. Le explicaba. Le cortaba el teléfono. Volvía a llamar. Era mi madre...

Me tomó algunos años entender que esta “tiranía” de mi madre en realidad era su deseo subconsciente de que estuviéramos juntas, de compensar el hecho de que de todos mis, en ese momento, 30 años de vida solo habíamos vivido juntas 5.

Mi madre no me crió, no tuvo tiempo para eso, pero ahora sí lo tenía, y me estaba atrayendo hacia ella, pero la que ya no tenía tiempo para eso era yo. Y, en general, es buenísima la puntualidad: cuando dos personas coinciden en el tiempo y en sus intereses en un determinado momento que no se puede aplazar para más adelante. No se puede elegir un momento conveniente para criar a una hija, hay que criarla cuando es pequeña. Mientras mi madre buscaba tiempo para eso, yo crecí, y ya no necesitaba una madre que me ciara, aprendí a extraer el calor materno de otras fuentes.

Pero la generación de nuestras madres no es propensa a la reflexión y nunca admite sus errores. Mi madre quería que la levantara en brazos, quería estar cerca, llamar la atención, pero simplemente no conocía ningún otro lenguaje de comunicación que no fuera el de los ultimátums.

La conciencia de este hecho me hizo más blanda. Dejé de enojarme, comencé a leer entre líneas. Mamá me inventaba obligaciones con el único propósito: verme. Y yo le ofrecía reemplazarme con servicios de limpieza y choferes contratados.

¿Para qué quería gente extraña en su vida? Ella quería a su hija...

Comencé a ir a verla más a menudo. Me llevaba a mi hijo e iba a la casa de mi madre por varios días y, a veces, por toda una semana.

Mamá interpretó esas visitas de una manera diferente: creyó que yo huía de mi esposo, que nuestra relación iba mal, y que todos esos viajes eran precursores del divorcio.

— ¿Te estás divorciando?

— Mamá, qué tontería, estamos bien.

— Bueno, si no me quieres contar, no me cuentes.

La generación de nuestras madres nunca se equivoca, claro.

La vida es un boomerang increíble. Ella misma hace justicia. Crecí en la escasez del amor de mi madre, y luego mi madre vivió en un déficit inconsciente del mío. La vida se divertía, orquestaba la situación.

Entonces mi madre se puso muy enferma.

Al principio no entendí que era algo serio, pensé que era otra manipulación. La manipulación con la salud es la más eficaz. Garantiza que lo dejaré todo en cualquier momento del día o de la noche y que iré corriendo a salvarla. Pero en realidad resultará que nadie necesitaba ser salvado. O sí, pero no del salto de la presión, sino por un ataque de falta de amor.

Una vez fui a verla en el medio de la noche, embarazada, después de que me llamara para decirme que se sentía mal. Mamá lloró por teléfono. Comencé a vestirme, me peleé con mi esposo, que intentó impedir que fuera, y corrí por la ciudad nocturna, dos horas a velocidad máxima, para encontrarme con que mi madre... dormía plácidamente.

Pero aquella vez fue grave. Mamá se debilitó, no podía caminar sin apoyo, primero pidió un andador y luego se trasladó a una silla de ruedas. Y luego quedó postrada. Entendí que ella necesitaba cuidado. Comencé a buscar una enfermera con educación médica. Resultó que era un servicio muy caro. Y cuanto más pesado fuera el paciente, más aumentaba el precio (porque hay que levantarlo, lavarlo, etc.). El precio promedio de este tipo de cuidado, teniendo en cuenta el peso de mi madre, era de 975 USD al mes. Sin nada, solo trabajo. Había que sumarle los pañales, los medicamentos, los productos... Todo juntos llegaba a 1 500 USD.

Pero el mayor problema que preví ni siquiera era el dinero. Era el hecho de que un extraño cuidaría de mi madre. No yo.

Ya podía ver las lágrimas de mi madre y escuchar su clásico “Moriré de vergüenza”.

Los vecinos, que le dirán: “¿Acaso no tienes una hija?”.

Tomé la decisión de mudarme con mi madre. Junto a mi hijo. Era fin del verano, anotaría a mi hijo al kinder el mes siguiente. Y me ocuparía de mi madre. Mi marido quedó atónito por esa decisión. No lo invité a venir conmigo, porque sabía que no lo haría. Vivió solo desde los 14 años, conmigo desde los 23, ha olvidado cómo coexistir en un territorio ajeno. Y aquí era ir a la casa de otra persona, a las alfombras, al cristal, a las infinitas manipulaciones...

— Vendremos los fines de semana -trataba de tranquilizarlo yo. — Bueno, considera que nos vamos a trabajar. A ganar 1 500 USD por mes.

Mi esposo consideraba que la decisión era fallida. Estaba dispuesto a conseguir un segundo trabajo y buscar la forma de pagarle a una enfermera. Y yo también podría ir a trabajar, enviando a mi hijo al kinder.

No sabía cómo explicarle a mi marido que mi madre no necesitaba a una persona extraña. Y él no sabía cómo explicarme que, una vez más, estaba sucumbiendo a una manipulación.

Nos separamos en la cumbre de no entendernos el uno al otro. La familia es el apoyo. El apoyo es abrir un paraguas bajo la lluvia sobre alguien con quien estás muy enojado. Porque no importa cuán enojado estés, lo amas y el amor es más fuerte que los sentimientos heridos y los malentendidos.

Yo estaba bajo la lluvia y no sentía el paraguas de nadie. Tenía un solo paraguas, y lo había abierto sobre mi madre, y no sobre mi marido, porque mi madre lo necesitaba más. Mamá estaba enferma. Y yo tenía una sola mamá, no habría otra.

Aguanté seis meses. Seis meses de infierno doméstico.

Yo, objetivamente, soy una mala enfermera. Porque no soy enfermera.

Me faltaba tolerancia y aceptación. No tenía suficiente fuerza como para no fruncir el ceño si olía mal, para esconder el asco, para no enojarme por el hecho de que yo misma había elegido esa clase de vida, y de que nadie entendía esa elección, que yo misma ya tampoco podía entender.

Sí, le brindaba a mi madre el cuidado más eficiente que podía, la limpiaba, la cambiaba, lavaba su ropa... Era tortuoso, pero necesario. Pero cada segundo me sentía como una persona encerrada en una trampa de obligaciones.

La situación se agravaba por el hecho de que desde hacía mucho tiempo me había convertido en la madre de mi caprichosa madre, y el dolor la había vuelto enojada, cínica, hiriente. Estaba siempre descontenta, fruncía el ceño, apartaba mis manos, decía cosas terribles. Yo vivía en una bruma de negatividad.

Y lloraba de injusticia constantemente. Porque habría querido sacar un pañal adulto rebosado acompañada por un tranquilo “gracias”, y no bajo una lluvia de insultos por mi ineptitud.

Más adelante entendería lo humillante que fue para mi madre su inmovilidad, la insoportable sensación de que era una carga, la terrible sensación de la vejez que cae sobre uno con toda su despiadada esencia.

Aquel fue mi síndrome de Estocolmo personal: mi madre me había tomado de rehén, me ofendía, me lastimaba y, cuanto más me maldijera y me insultara, tanta más pena sentía, tanto más temía por ella. Fui profundamente infeliz durante esos seis meses. Los fines de semana viajaba y caía en los brazos de mi esposo, esperando una rehabilitación de amor y diversión. Eran mis fines de semana lejos de la vejez, de la desesperanza, del miedo por el hecho de que la vida de una persona terminaba de una forma tan terriblemente antiestética.

Pero mi esposo no quería mis quejas y no quería compadecer a nadie. Quería vivir con su familia, para eso la había formado y no entendía por qué los días de la semana tenía que ser soltero... Y no llegábamos a reconstruir en dos días lo que se deshacía durante el resto de la semana.

En resumen, uno de aquellos jueves me cansé. Miré por la ventana limpia y me di cuenta: un poco más, y daré un paso a través de ella. Simplemente no podía soportarlo más. No podía hacer algo en lo que era ineficaz, lo que se esperaba de mí, lo que se consideraba lo correcto, pero en realidad solo torturaba a todos.

Entré en la habitación de mi madre con una hermosa mujer de mi edad y dije:

— Mamá, ella es Natalia, tu enfermera.

— ¿Y tú? -preguntó mamá.

— Y yo me voy a casa -contesté.

Y mamá se puso a llorar. Y yo me puse a llorar también.

Pero eran lágrimas diferentes.

Regresé a casa. Comencé a trabajar. Para ganarme la vida junto con mi marido. Comencé a curar a mi familia lastimada.

Y mamá... Mamá, de repente, muy rápido ... comenzó a mejorar. Un mes más tarde, se sentó en una silla de ruedas, se subió a un andador y luego fue casi ella misma.

La enfermera era solo una profesional, sabía cómo distinguir los caprichos de la necesidad y ella misma establecía las reglas. No lavó las ventanas cuando mamá lo quiso.

Mamá se dio cuenta de que en su casa había otra mujer, que no caía en su manipulación. Y la única forma de deshacerse de ella era hacer que su estadía en el apartamento sea inadecuada. Y para esto necesitas recuperarte.

Esta es una buena historia y una experiencia muy instructiva, una caja completa de mis ideas personales.

Sobre el hecho de que las personas caen en la red de algunas manipulaciones de su propia voluntad y que las necesitan, porque no pueden de otra manera, sobre el hecho de que algunas deudas no se tienen que pagar personalmente, sobre el hecho de que mirar a través de las ventanas limpias es mucho más interesante cuando muestran un paisaje elegido por ti, no por las circunstancias...

Y sobre el hecho de que solo tú decides cuál es la forma correcta de amar a los que tú amas.

Y tus seres queridos tienen el derecho de hacer con tu amor lo que mejor les parezca.

Y tú... Tú, ¡tú!, eres quien debe determinar qué tan limpias tienen que estar tus ventanas y elegir las ventanas en las que enmarquen tus amaneceres y tus puestas de sol.

Publicado con el permiso de la autora, Olga Saveleva.