15 Destellos de bondad que iluminaron el día de alguien en el momento justo

Historias

hace 6 meses

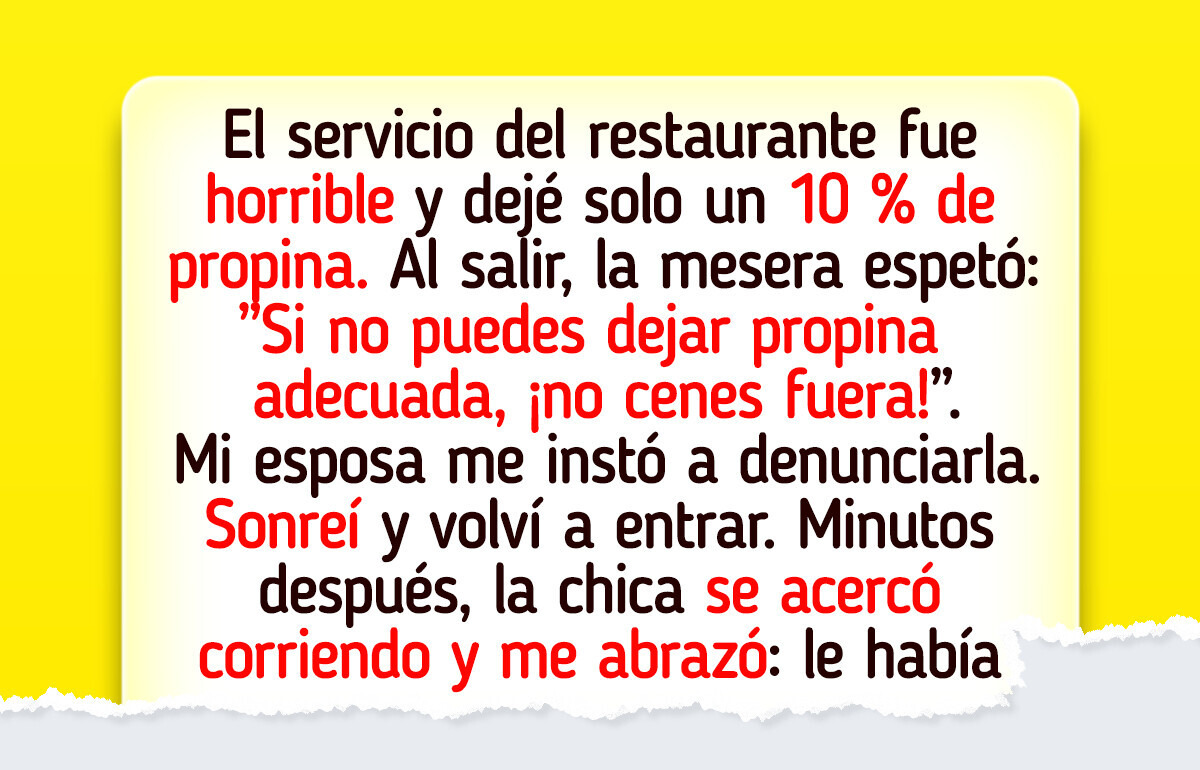

A veces la vida resulta abrumadora, los días se hacen largos, las preocupaciones se hacen pesadas y la esperanza puede parecer lejana. Pero incluso en esos momentos, la bondad tiene el poder de levantarnos y recordarnos que no estamos solos. Las historias de esta colección muestran cómo los pequeños actos de atención y compasión pueden marcar una gran diferencia, incluso cuando las cosas se ponen difíciles.

Si quieres conocer más historias reales y edificantes, echa un vistazo a este artículo: 20 Pruebas de que con un poco de amabilidad, podemos darle un giro positivo al día de alguien más