Nunca lo habia pensado, interesantisimo

11 Pares de películas que muestran la misma época de formas totalmente diferentes

La Historia no tiene una sola cara, y el cine lo sabe. A través de distintos géneros, personajes y rincones del mundo, las películas han retratado las mismas épocas y, en ocasiones, hasta el mismo año, desde perspectivas completamente opuestas. Mientras una cinta puede mostrar el lujo de los salones europeos, otra puede revelar la lucha silenciosa en un campo olvidado. Este artículo explora cómo el mismo momento histórico puede ser vivido —y contado— de formas radicalmente distintas porque, en el cine, un solo año puede contener mil mundos.

1. Orgullo y prejuicio (2005) — La duquesa

Aunque Orgullo y prejuicio y La duquesa se desarrollan en la misma época (finales de 1700) y hasta su protagonista es encarnada por la misma actriz, ambas películas retratan dos mundos muy distintos dentro de la Inglaterra georgiana. En la primera, Elizabeth Bennet desafía las normas sociales desde la clase media rural, defendiendo su derecho a elegir por amor y no por conveniencia. En cambio, Georgiana, en La duquesa, lucha en silencio dentro de la aristocracia, atrapada entre el deber, el matrimonio y las apariencias. Ambas historias muestran formas distintas de resistencia femenina, revelando que, sin importar el entorno, siempre hubo mujeres dispuestas a desafiar las reglas para encontrar su voz.

2. El gran showman — Mujercitas

Aunque El gran showman y Mujercitas se sitúan en la segunda mitad del siglo XIX, muestran realidades muy distintas que coexistían en ese tiempo, aunque ambas historias celebran el valor de soñar en voz alta. Por un lado, la primera rompe barreras sociales creando un espectáculo inclusivo en una sociedad conservadora, apostando por la innovación y la visibilidad de lo “diferente”. Por otro, las protagonistas de la segunda libran sus propias batallas en un mundo que limita las aspiraciones femeninas. Mientras uno busca transformar el mundo a través del arte y el espectáculo, las otras lo desafían desde la escritura, el amor y la independencia.

3. Llámame por tu nombre — Minari

Llámame por tu nombre y Minari exploran el crecimiento personal y la identidad, aunque en contextos culturales y geográficos distintos. La primera se sitúa en la Italia de los años 80, donde un joven vive un intenso despertar emocional y amoroso durante un verano inolvidable. La segunda, en cambio, sigue a una familia coreana en los años 80 que busca echar raíces en una zona rural de Estados Unidos.

Ambas películas hablan de amor, pertenencia y transformación desde lo cotidiano. Una se centra en el descubrimiento íntimo; la otra, en el esfuerzo familiar por construir un futuro. Son relatos suaves pero poderosos sobre lo que significa encontrarse a uno mismo.

4. Talentos ocultos — Balada de un hombre común

Talentos ocultos y Balada de un hombre común retratan vidas marcadas por el talento, pero también por las barreras invisibles. La primera cuenta la historia real de un grupo de mujeres brillantes que trabajaron en la NASA en los años 60, luchando para llegar al espacio. La segunda, en cambio, sigue a un músico de la misma década que intenta abrirse camino en la escena folk de Nueva York, enfrentando el rechazo y la soledad. Ambas películas hablan de luchar por un lugar en el mundo, aunque desde rincones distintos: la ciencia y el arte. Una muestra el poder colectivo; la otra, la lucha silenciosa de un alma creativa.

5. Zodiaco — Roma

Zodiaco y Roma se sitúan en los años 70, pero retratan mundos completamente distintos. La primera explora una ciudad envuelta en tensión y sospecha, donde periodistas y policías intentan descifrar una serie de enigmas que los enfrenta a sus propios límites. La segunda, en cambio, muestra la vida cotidiana de una empleada doméstica en México, entre la rutina, los cambios sociales y las emociones íntimas.

Mientras Zodiaco refleja una sociedad marcada por la paranoia y la incertidumbre, Roma encuentra belleza y profundidad en lo simple, en lo que muchas veces pasa desapercibido. Una es el caos de lo desconocido; la otra, la poesía de lo cotidiano.

6. El poder del perro — Los espíritus de la isla

El poder del perro y Los espíritus de la isla son retratos intensos de la soledad, el orgullo y las emociones reprimidas, aunque en escenarios muy distintos. La primera se sitúa en el oeste estadounidense de los años 20, donde la tensión masculina, el deseo oculto y el poder se entrelazan en un rancho silencioso. La segunda, ambientada en una isla irlandesa en la misma década, explora la ruptura de una amistad y el vacío emocional que deja atrás.

Ambas historias hablan de vínculos rotos y del dolor que se esconde bajo la superficie. Son dramas pausados pero intensos, donde lo no dicho pesa tanto como lo que se muestra. Soledad, masculinidad y heridas invisibles en paisajes tan bellos como desoladores.

7. Titanic — Vendedor de ilusiones

Titanic y Vendedor de ilusiones se desarrollan a principios del siglo XX, pero muestran realidades completamente distintas. La primera narra una historia de amor y tragedia a bordo del famoso transatlántico, reflejando las desigualdades sociales y el choque entre clases en medio de una catástrofe. La segunda, en cambio, es un musical alegre ambientado en un pequeño pueblo de Iowa, donde un estafador carismático transforma la comunidad con música y encanto.

Mientras Titanic muestra el poder del amor frente al desastre, Vendedor de ilusiones celebra la transformación a través del arte y la esperanza: dos miradas muy distintas sobre un mismo tiempo.

8. Indiana Jones y los cazadores del arca perdida — Agua para elefantes

Aunque Indiana Jones y los cazadores del arca perdida y Agua para elefantes transcurren en los años 30, nos muestran dos mundos paralelos y contrastantes. Indiana Jones vive entre aventuras, ruinas antiguas y peligros internacionales, donde la historia y el heroísmo se mezclan con el mito. En cambio, la segunda película nos lleva a un circo itinerante en la misma década, donde la lucha es por la dignidad, el amor y la supervivencia en los márgenes. Mientras uno desafía imperios por tesoros sagrados, el otro encuentra humanidad en lo olvidado. Dos formas distintas de resistir y buscar sentido en tiempos inciertos.

9. La linterna roja — Caracortada (1932)

La linterna roja y Caracortada (1932) exploran el poder, el control y la ambición, pero desde mundos radicalmente distintos. Ambas películas muestran cómo los sistemas opresivos —ya sean familiares o criminales— destruyen desde adentro. Una lo hace en silencio; la otra, a gritos.

La primera, ambientada en la China de los años 1920, muestra la vida de una joven esposa atrapada en un sistema patriarcal sofocante, donde las rivalidades entre mujeres son manipuladas por una figura de poder invisible. La segunda, en cambio, se sitúa en el Chicago de la misma década, un escenario marcado por tensiones sociales y económicas. La historia sigue a un hombre que escala posiciones con determinación y ambición desmedida, hasta su inevitable caída.

10. Mary Poppins — La pandilla salvaje

Mary Poppins y La pandilla salvaje se desarrollan a principios del siglo XX, pero parecen venir de mundos opuestos. Ambas películas hablan de cambio: una lo hace con encanto y esperanza; la otra, con realismo y nostalgia.

La primera es una fantasía musical ambientada en el Londres eduardiano, donde una niñera mágica transforma la vida de una familia con ternura, humor y canciones inolvidables. La segunda, en contraste, es un western crepuscular que sigue a un grupo de forajidos en la frontera entre EE. UU. y México, mientras enfrentan el ocaso de su época y la transformación de un mundo que ya no tiene lugar para ellos.

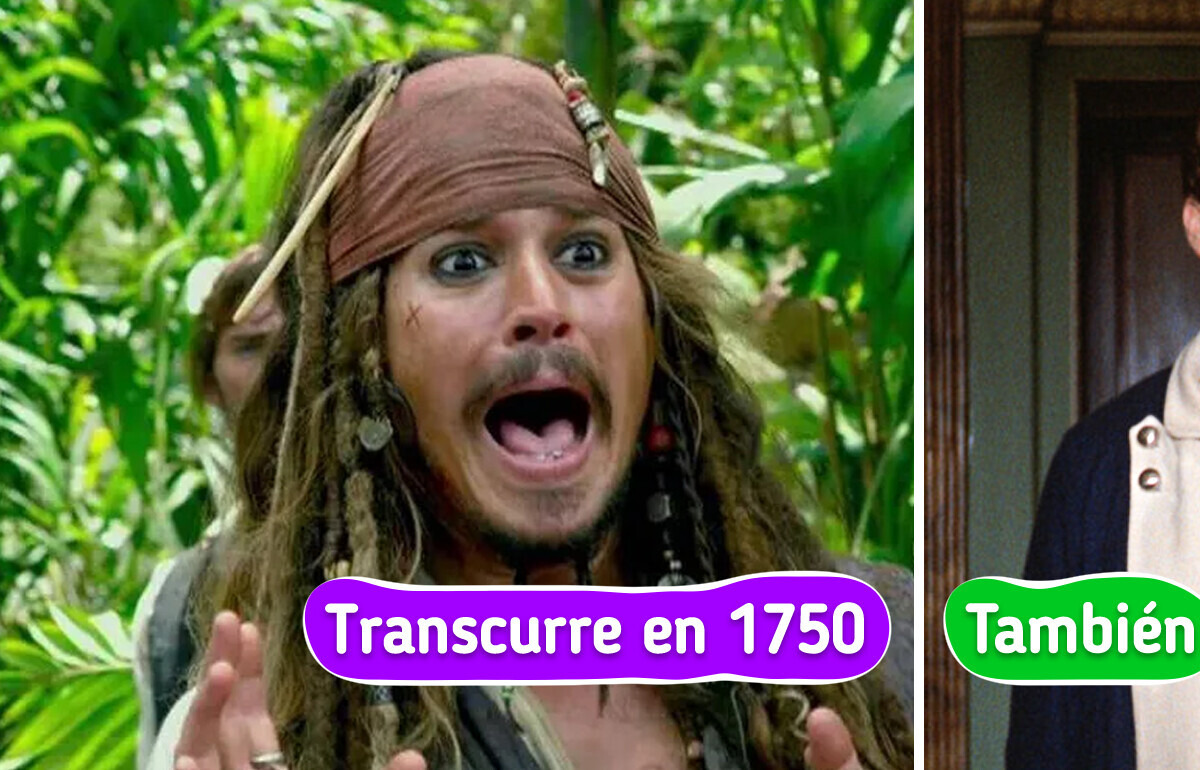

11. Barry Lyndon — Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas

Barry Lyndon y Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas se ambientan en la década de 1750, entre viajes y buques, pero sus estilos y tonos son totalmente distintos. Ambas exploran la ambición y el destino, pero una lo hace con realismo trágico, y la otra con fantasía y ritmo frenético. Dos formas de navegar el siglo XVIII.

La primera es una obra visualmente exquisita que narra el ascenso y caída de un hombre guiado por el deseo de estatus, en un mundo regido por la apariencia y las reglas sociales. Es lenta, elegante y melancólica. La segunda, en cambio, es una aventura fantástica llena de acción, humor y magia, con piratas, sirenas y la búsqueda de la Fuente de la Juventud.

El cine nos recuerda que la Historia no es una sola, y tú también puedes sumarle tu mirada. ¿Cuál de estas visiones comparadas del pasado te sorprendió más?

Comentarios

Lecturas relacionadas

10+ Historias de primeros días laborales que también fueron los últimos

15 Personas cuyo descaro ha alcanzado proporciones que superaron todos los límites

16 Empleadas domésticas que podrían escribir libros de miedo con sus propias experiencias

15 Historias tan extrañas e inquietantes que parecen sacadas de un universo alternativo

15+ Personas que acababan de salir de casa y se toparon con una sorpresa

17 Historias de regalos que comenzaron raro... ¡y terminaron siendo inolvidables!

15 Personas que vivieron momentos tan extraños como escalofriantes

18 Reuniones de padres que terminaron siendo más intensas que una serie de drama

Mi abuela era mi ángel, pero mi papá reveló una verdad devastadora

30 Fotos que engañan al ojo y hacen reír al alma

Mi nuera me odia y busca que mi nieto también, pero hoy la expuse ante todos

19 Historias de amor tan caóticas como un paseo en montaña rusa sin cinturón